6. Строение и свойства реальных кристаллических тел. Дефекты кристаллической решетки и их влияние на свойства материалов. Квазиизотропия поликристаллических тел.

Дефекты строения кристаллических тел

Идеальная кристаллическая решетка представляет собой многократное повторение элементарных кристаллических ячеек. Для реального металла характерно наличие большого количества дефектов строения, нарушающих периодичность расположения атомов в кристаллической решетке. Эти дефекты оказывают существенное влияние на свойства материала.

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, линейные и поверхностные.

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, линейные и поверхностные.

Точечные дефекты (рис. 1.5) характеризуются малыми размерами во всех трех измерениях. Величина их не превышает нескольких атомных диаметров. К точечным дефектам относятся: а) свободные места в узлах кристаллической решетки — вакансии (дефекты Шоттки); б) атомы, сместившиеся из узлов кристаллической решетки в межузельные промежутки — дислоцированные атомы (дефекты Френкеля); в) атомы других элементов, находящиеся как в узлах, так и в междоузлиях кристаллической решетки — примесные атомы.

Рис.1.5. Точечные дефекты в кристаллической решетке:

а) вакансия; б) дислоцированный атом

Точечные дефекты приводят к локальным изменениям межатомных расстояний и, следовательно, к искажениям кристаллической решетки. При этом увеличивается сопротивление решетки дальнейшему смещению атомов, что способствует некоторому упрочнению кристаллов и повышает их электросопротивление.

Линейные дефекты

Линейные дефекты характеризуются малыми размерами в двух измерениях, но имеют значительную протяженность в третьем измерении. Наиболее важный вид линейных дефектов — дислокации

Линейные деформации. Вблизи линии дислокации атомы смещены со своих мест и кристаллическая решетка искажена, что вызывает образование поля напряжений: выше линии дислокации решетка сжата, а ниже растянута.

|

|

Рис. 1.6. Краевая дислокация |

Рис. 1.7. Винтовая дислокация |

Дислокации образуются уже при кристаллизации металлов, а также в ходе пластической деформации и фазовых превращений. Плотность дислокаций может достигать большой величины.

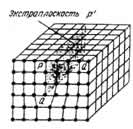

Поверхностные дефекты. Поверхностные дефекты имеют малую толщину и значительные размеры в двух других измерениях. Обычно это места стыка двух ориентированных участков кристаллической решетки.

Рис. 1.9. Схема движения дислокации по аналогии

Рис. 1.9. Схема движения дислокации по аналогии

с перемещением складки на ковре

Рис. Рис. 1.11. Схема малоугловой границы между блоками.

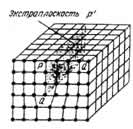

На рис. 1.12 показано, что границы зерен и фаз могут совпадать (когерентные), совпадать частично (полукогерентные) и не совпадать (некогерентные).

Граница между зернами представляет собой узкую переходную зону шириной 5–10 атомных расстояний с нарушенным порядком расположения атомов. В граничной зоне кристаллическая решетка одного зерна переходит в решетку другого (рис. 1.13). Неупорядоченное строение переходного слоя усугубляется скоплением в этой зоне дислокаций и повышенной концентрацией примесей.

Плоскости и направления скольжения в соседних зернах не совпадают. Скольжение первоначально развивается в наиболее благоприятно ориентированных зернах. Разная ориентировка систем скольжения не позволяет дислокациям переходить в соседние зерна, и, достигнув границы зерен, они останавливаются. Напряжения от скопления дислокаций у границ одних зерен упруго распространяются через границы в соседние зерна, что приводит в действие источники образования новых дислокаций (источники Франка—Рида). Происходит передача деформации от одних зерен к другим, подобно передаче эстафеты в легкоатлетических соревнованиях.

Плоскости и направления скольжения в соседних зернах не совпадают. Скольжение первоначально развивается в наиболее благоприятно ориентированных зернах. Разная ориентировка систем скольжения не позволяет дислокациям переходить в соседние зерна, и, достигнув границы зерен, они останавливаются. Напряжения от скопления дислокаций у границ одних зерен упруго распространяются через границы в соседние зерна, что приводит в действие источники образования новых дислокаций (источники Франка—Рида). Происходит передача деформации от одних зерен к другим, подобно передаче эстафеты в легкоатлетических соревнованиях.

Вследствие того, что границы зерен препятствуют перемещению дислокаций и являются местом повышенной концентрации примесей, они оказывают существенное влияние на механические свойства металла.

Рис. 1.12. Схема межфазных границ:

а) когерентные; б) полукогерентные; в) некогерентные

Рис. 1.12. Схема межфазных границ:

Рис. 1.12. Схема межфазных границ:

а) когерентные; б) полукогерентные; в) некогерентные Рис. 1.13(справа). Схема строения зерен и границ между ними

Все металлы являются поликристаллами, поскольку они состоят из огромного количества анизотропных кристаллов. В связи с тем что кристаллы ориентированы по отношению друг к другу под незначительным углом (10-15'), тело металла имеет во всех направлениях более или менее одинаковые свойства (усредненные). Поликристаллическое тело изотропное, но эта изотропность мнимая, называемая квазиизотропией (по-латыни квази — мнимый). В результате обработки металлов давлением в холодном состоянии (прокатка, штамповка) изотропная структура может получить частичную анизотропию свойств из-за того, что часть кристаллов будет ориентирована в определенном направлении.

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, линейные и поверхностные.

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, линейные и поверхностные.

Рис. 1.9. Схема движения дислокации по аналогии

Рис. 1.9. Схема движения дислокации по аналогии

Плоскости и направления скольжения в соседних зернах не совпадают. Скольжение первоначально развивается в наиболее благоприятно ориентированных зернах. Разная ориентировка систем скольжения не позволяет дислокациям переходить в соседние зерна, и, достигнув границы зерен, они останавливаются. Напряжения от скопления дислокаций у границ одних зерен упруго распространяются через границы в соседние зерна, что приводит в действие источники образования новых дислокаций (источники Франка—Рида). Происходит передача деформации от одних зерен к другим, подобно передаче эстафеты в легкоатлетических соревнованиях.

Плоскости и направления скольжения в соседних зернах не совпадают. Скольжение первоначально развивается в наиболее благоприятно ориентированных зернах. Разная ориентировка систем скольжения не позволяет дислокациям переходить в соседние зерна, и, достигнув границы зерен, они останавливаются. Напряжения от скопления дислокаций у границ одних зерен упруго распространяются через границы в соседние зерна, что приводит в действие источники образования новых дислокаций (источники Франка—Рида). Происходит передача деформации от одних зерен к другим, подобно передаче эстафеты в легкоатлетических соревнованиях. Рис. 1.12. Схема межфазных границ:

Рис. 1.12. Схема межфазных границ: